Quand on découvre To Live and Die in L.A. (1) au hasard d'une diffusion télé, on pense tout d'abord qu'il s'agit-là d'un pur produit estampillé ricain de plus, efficace mais sans âme, comme le suggèrent les racoleuses premières minutes qui semblent annoncer un long métrage, certes divertissant et bien rythmé, mais dépourvu de la nécessaire touche de perversité qui en ferait une œuvre vénéneuse et mémorable...

En effet, on a droit tout d'abord au spectacle d'une escorte de motards et de voitures de police encadrant une grosse limousine, dans un Los Angeles aseptisé et lumineux, le tout sous fond de musique rock. Pour tout dire, on se croirait dans un épisode de Miami Vice ! La troupe en question constitue la garde rapprochée du président des États-Unis et l'accent est alors mis sur deux agents particulièrement zélés reproduisant tous ces tics censés caractériser les pandores des services de sécurité, à savoir ces gestes mécaniques, rassurants et terriblement stéréotypés, puisqu'ils sont systématiquement repris dans toutes les séries policières supposément réalistes. Au début, le vétéran Jim Hart (Michael Greene) et son jeune collègue Richard Chance (William Petersen) sont unis comme les doigts de la main et forment une équipe d'une rare efficacité. Ce duo de choc fait échouer une tentative d'attentat ourdie par un terroriste musulman particulièrement gratiné. Après que le fou d'Allah a fait sauter sa ceinture d'explosifs, non sans s'être fendu d'un hilarant "Death to Israel and America, and all the enemies of Islam! ", on a droit à la première fausse note qui semble indiquer que décidément, tout ne sera pas aussi simple et balisé qu'on l'avait cru initialement. Au lieu de crier victoire et de claironner, Jim Hart, visiblement éprouvé et à bout, lance un poignant :"I'm getting too old for this shit. "

La suite des événements ne fera que confirmer cette trouble mais néanmoins exaltante impression. Il est maintenant trop tard pour reculer. Le réalisateur a pris son spectateur trop confiant par la main, pour ce qui semblait devoir n'être qu'un parcours des plus balisés, avant de l'abandonner brutalement, en plein champ de ruines, seul et déconcerté. C'est alors que l'on réalise que le metteur en scène n'est autre que William Friedkin. Et l'on comprend mieux à quel point on s'est fait avoir...

William Friedkin (né en 1935) demeure essentiellement connu du grand public pour les deux films marquants qu'il réalisa au début des années 70, à savoir le palpitant polar French Connection (1971), avec Gene Hackman, Roy Scheider et Fernando Rey, chef-d’œuvre contenant l'une des plus extraordinaires scènes de poursuite de l'histoire du cinéma, et le célèbre film d'horreur The Exorcist (1973), brillante adaptation du roman éponyme de William Peter Blatty.

Au-delà de leur immense succès commercial, ces longs métrages apportèrent un véritable sang neuf, l'un au cinéma fantastique, en mettant en avant une épouvante moderne, définitivement ancrée dans le réel et sonnant le glas d'une certaine école gothique, l'autre au genre policier, avec ses personnages situés à mille lieues du manichéisme de rigueur, le trafiquant de drogue Alain Charnier (incarné par Fernando Rey) se révélant finalement de bien meilleure compagnie que le policier Jimmy "Popeye" Doyle (Gene Hackman), violent, impulsif et alcoolique...

La suite de la carrière de Friedkin sera nettement plus chaotique, et Sorcerer (1977), son remake du fameux Salaire de la peur (1953) de Clouzot, ne trouvera pas son public. Quant à Cruising-La Chasse (1980), ce retour au genre policier donnera lieu aux controverses (2) que l'on sait et l’œuvre attendra plus de 20 ans avant d'être reconnue à sa juste valeur.

Ainsi, retrouver ce même Friedkin à la réalisation d'un polar, en plein milieu des années 80, ne pouvait que se révéler, au minimum, intéressant... Et To Live and Die in L.A., adaptation d'un livre de Gerald Petievich, s'avère plus qu'intéressant, carrément passionnant... Parce que le scénario auquel s'attendait le spectateur peu méfiant, et reconnaissons-le, peu regardant, se verra très vite - et ce de la plus vicelarde des façons - déconstruit, démonté, disloqué, irrémédiablement démantelé... Par un extraordinaire retournement de situation, ce qui s'annonçait comme un film certes plaisant mais convenu se transforme en objet filmique non identifié et, à l'arrivée, on se demande même s'il ne s'agirait pas là du meilleur policier de la décennie 80...

Contrairement à nos attentes initiales, nous n'aurons pas droit à une belle histoire d'amitié virile entre le vieux flic et le jeune chien fou. Le zélé Jim Hart, ayant mis le nez dans les poubelles du faussaire Eric Masters (Willem Dafoe), est abattu alors qu'il s'apprêtait à prendre une retraite bien méritée. La perte de son co-équipier fait littéralement basculer Richard Chance du côté obscur. Il jure d'avoir la peau de Masters et rien ne l'en empêchera : "I'm gonna bag Masters, and I don't give a shit how I do it (...) I can do whatever I want." Car la mort de Jim Hart s'apparente au meurtre symbolique du père, et l'on sait l'ambiguïté que revêt la figure paternelle dans l’œuvre de Friedkin, qu'il s'agisse du père castrateur (Leland Starnes) de Stuart Richards (Richard Cox), l'assassin présumé de Cruising qui, même mort, continue de traumatiser son infortuné rejeton, ou du géniteur absent de L'Exorciste, dont le manque poussera la petite Regan (Linda Blair) à se chercher un papa de substitution en la personne d'un vénérable Père exorciste...

Dès lors, Chance, individu dépourvu de toute spiritualité, se complaisant dans une existence uniquement physique, dans l'amour de la sensation forte et le goût des montées d'adrénaline, ne sera plus mû que par le seul désir de vengeance.

Et ce salaud de Masters se trouve être l'exact opposé de ce flic, brut de décoffrage et toujours sur le fil du rasoir, lancé à ses trousses. Eric Masters est un artiste-peintre, un véritable esthète, fin et raffiné, toujours insatisfait, n'hésitant pas à détruire par le feu ses propres créations. Son authentique talent lui sert essentiellement à fabriquer du faux. Or, pendant que l'un crée, l'autre n'a d'autre alternative que de se jeter dans le vide lors d'une saisissante séance de saut à l'élastique, histoire de conférer un semblant de sens à son existence caractérisée justement par le vide et que seule la vengeance occupera dorénavant à temps complet.

La désignation d'un nouvel équipier, John Vukovich (John Pankow), moins impulsif que Richard, permettra à l'enquête de gagner en rigueur ce qu'elle perdra en vigueur, Vukovich menant ses investigations de manière à la fois plus réfléchie et plus traditionnelle, ce qui l'amènera à découvrir l'un des entrepôts de Masters. Il n'hésitera pas non plus à se rapprocher de Bob Grimes (étonnant Dean Stockwell), l'avocat du faux-monnayeur, juriste cynique et retors, excellant davantage dans le domaine du tordu que dans le droit...

Mais Richard Chance reprendra le dessus et ce sont ses méthodes, en marge de la légalité et toujours sur le fil du rasoir, qu'il imposera à son partenaire, les entraînant tous deux dans une spirale infernale qui s'achèvera dans le sang...

D'ici là, et avant une conclusion abrupte, d'une extraordinaire noirceur, Friedkin nous trimbalera dans un univers interlope et haut en couleur, le tout atteignant son point culminant lors d'une fantastique scène de poursuite, qui verra Richard Chance, prêt à tout pour échapper à ses poursuivants, prendre une autoroute à rebours, sous les yeux terrorisés d'un Vukovich désemparé, et cette démarche folle constitue la métaphore ultime des errances du policier... Précisons que la réalisation de la scène en question prit six semaines et fut effectuée, en raison des risques qu'elle faisait courir aux deux comédiens principaux, en toute fin de tournage, alors que l'essentiel du film était déjà en boîte...

On retrouve dans Police fédérale, Los Angeles l'habituel soin du détail qui caractérise Friedkin, en particulier son parti pris de réalisme. Il a notamment travaillé avec Gerald Petievich, l'auteur du roman original, ainsi qu'avec son frère Rick. Il a aussi eu recours aux conseils d'un autre expert, Jack Hoar, l'une des légendes du LAPD. Mais le réalisateur a aussi sollicité de véritables faux-monnayeurs dont les conseils lui ont été utiles, notamment lors des scènes de fabrication de fausse monnaie, étonnamment crédibles (3). Toujours par souci de vérisme, une partie du tournage fut effectuée à l'intérieur de zones réellement contrôlées par des gangs. Et les scènes de prison, tournées au San Luis Obispo Penitentiary, permirent à Friedkin d'utiliser de véritables détenus...

Tout cela pour dépeindre un univers implacable, dans lequel le bien et le mal s'interpénètrent et s'enchevêtrent sans cesse, qui voit flics et voyous avoir les mêmes préoccupations (4), et s'avère en définitive régi par des lois absurdes, que l'on peut soit respecter comme le très procédurier supérieur de Chance, soit transgresser comme Masters, à moins de jouer avec comme le roué Bob Grimes...

Quoi qu'il en soit, dans un tel monde, plus rien n'a vraiment d'importance. Les individus - et leurs problèmes - passent, voire trépassent mais les situations demeurent non seulement inchangées mais reproductibles à l'infini. Et, en définitive, tout le monde est interchangeable. Vukovich remplace Jim Hart. Plus tard, il remplacera même Richard Chance. Et la maîtresse de l'androgyne Masters, Bianca Torres (Debra Feuer) (5) remplacera celui-ci par une accorte jeune femme...

To Live and Die in L.A. Le titre original résume tout. Et il contient davantage de philosophie que l'intégrale de Bernard-Henri Lévy... On n'en détestera d'ailleurs que davantage son équivalent franchouillard, ce stupide et navrant Police fédérale, Los Angeles...

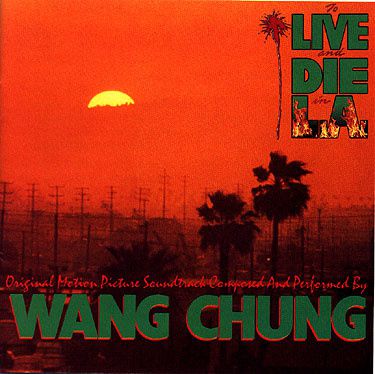

Film sur le faux, fausse monnaie, fausses valeurs, faux buddy movie, To Live and Die in L.A. restitue à merveille l'atmosphère des années 80, notamment son chromatisme si particulier à base de verts criards, de roses prononcés, de rouges et de bleus. Quant à la musique de Wang Chung, groupe anglais à tendance New Wave, elle colle à merveille à l'esprit du long métrage et a su brillamment capter l'air du temps, avec ses sonorités clinquantes et synthétiques, superficielles et robotiques. Cette bande-son, typiquement eighties, se révèle absolument indissociable du film qu'elle enveloppe, sublime et met en valeur (6) et n'est pas sans évoquer un Never Let Me Down qui fonctionnerait (7). Comme quoi, Friedkin a toujours su choisir intelligemment les musiciens chargés d'illustrer ses longs métrages(8).

On déplorera cependant que William Petersen ne se soit que trop rarement vu proposer des rôles d'une telle intensité (9) et que sa carrière n'ait, en définitive, été assez terne, eu égard au potentiel de l'homme, carrière qui semble avoir culminé, commercialement parlant, avec la populaire série Les Experts...

(1) En français Police fédérale, Los Angeles.

(2) En raison d'un sujet particulièrement polémique, c'est-à-dire une série d'assassinats perpétrés par un (ou plusieurs ?) individus dans le milieu gay S.M. new yorkais et l'enquête menée par un agent infiltré (Al Pacino) dans cet underground sulfureux.

(3) Des faux billets auraient ainsi été véritablement fabriqués durant le tournage et certains se seraient même retrouvés en circulation...

(4) Il est révélateur de constater que la hantise principale, tant du policier John Vukovich que de Carl Cody (John Turturro), l'un des complices de Masters, est de passer pour une "balance".

(5) Lors d'une scène d'une extraordinaire ambiguïté, on croit voir Masters embrasser un homme qui s'avérera, en définitive, être Bianca. Plus tard, nous serons les témoins de leurs ébats nocturnes, caractérisés par une troublante inversion des positions traditionnellement dévolues à l'homme et à la femme...

(6) Si Wang Chung a expressément composé de nouvelles compositions, l'utilisation habile de Dance Hall Days, tube antérieur du groupe, lors de l'une des scènes majeures du film, crée une troublante impression de déjà-vu, ou plutôt, de déjà-ouï.

(7) Allusion à un Bowie de sinistre mémoire...

(8) Rappelons que la B.O. de L'Exorciste reprend une partie des célèbres Tubular Bells de Mike Oldfield et que Friedkin fit aussi appel au groupe allemand Tangerine Dream pour Sorcerer et à Jack Nietzsche pour Cruising.

(9) Sa participation au très bon Manhunter (1986) de Michael Mann constituant naturellement l'autre heureuse exception à cette carrière en demi-teinte...